この記事はPRを含みます

「IKEAってどこの国の会社?」

世界中に店舗を持つIKEAですが、そのルーツや歴史、創業者の人物像、そして日本市場での歩みを詳しく知っている人は意外と少ないかもしれません。この記事では、スウェーデン発祥のIKEAがどのようにして世界ブランドになったのか、創業者の物語から企業戦略、さらには日本での成功と失敗のエピソードまで徹底解説します。家具選びの参考にも、雑学としても楽しめる内容になっています。

IKEAのルーツと国籍

ポイント

・IKEAはどこの国の企業?

・スウェーデン発祥の理由と背景

・創業当時の北欧の暮らしとIKEAの関係

・IKEAの名前の由来とは?

・世界に広がるまでの道のり

IKEAはどこの国の企業?

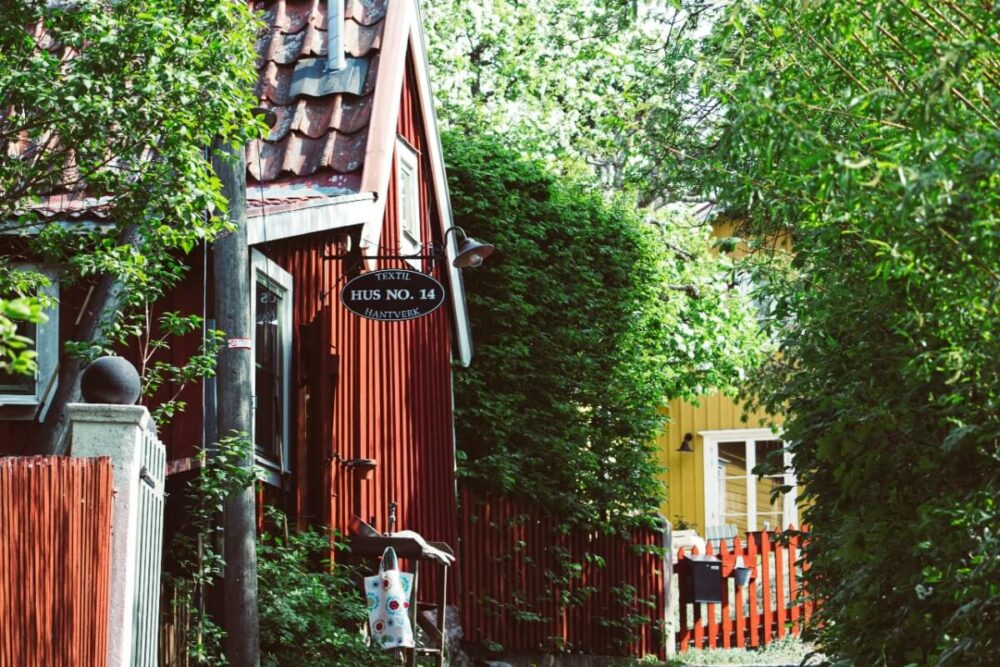

IKEAは、北欧スウェーデン発祥の世界的家具・インテリアブランドです。1933年生まれのイングヴァル・カンプラードが、1943年にスウェーデン南部の小さな村・エルムフルトで創業しました。現在では、ヨーロッパ、北米、アジアなど50か国以上に展開し、400店舗以上を運営するグローバル企業に成長しています。スウェーデン発祥であることは、IKEAの企業文化やデザインコンセプトに深く影響しています。シンプルで実用的、そして温かみのある北欧デザインは、スウェーデンの自然や暮らしから生まれたもので、世界中の消費者に受け入れられています。

スウェーデンでは「自分の家を心地よくする」ことが非常に大切にされており、その考え方がIKEAの商品づくりにも反映されています。また、創業時から「低価格で高品質」を実現するため、倉庫兼店舗の形態やセルフサービス方式を採用。これにより人件費や運搬コストを削減し、顧客に還元する仕組みを確立しました。こうしたビジネスモデルも、スウェーデンの合理性を重視する文化の影響と言えます。

スウェーデン発祥の理由と背景

IKEAがスウェーデンで生まれた背景には、創業者イングヴァル・カンプラードの生い立ちと、当時の社会情勢があります。20世紀初頭のスウェーデンは農業中心の国で、多くの家庭が限られた予算で生活していました。カンプラード自身も農村で育ち、幼い頃からマッチや文房具を近所に売るなど、小さな商売をしていました。

戦後のスウェーデンでは、国民の暮らしが少しずつ豊かになっていく一方で、家具は依然として高価でした。こうした中、「もっと安く、誰もが買える家具を提供する」というIKEAのビジョンが誕生します。スウェーデンの国民性である「質素で実用的」「シンプルで長持ち」という価値観は、今もIKEAのDNAとして息づいています。

創業当時の北欧の暮らしとIKEAの関係

1940年代の北欧は、厳しい冬と長い夜が続く環境でした。そのため、家の中で快適に過ごすための工夫がとても重要でした。北欧の家庭では、木材や布など自然素材を生かした家具やインテリアが好まれ、温かみのある色合いやデザインが多く使われました。IKEAも創業当初から、この「北欧らしさ」を商品に反映してきました。

さらに、北欧では家具の輸送コストが高く、地方在住者は家具店までの距離も長かったため、「組み立て式家具」という発想が画期的でした。フラットパック方式(平らな梱包)は、運搬費の削減だけでなく、自宅で簡単に組み立てられる利便性も提供しました。これがIKEAの成功を後押しした大きな要因です。

IKEAの名前の由来とは?

IKEAという名前は、創業者の名前と地名を組み合わせた造語です。

- I … Ingvar(イングヴァル:創業者の名前)

- K … Kamprad(カンプラード:創業者の姓)

- E … Elmtaryd(エルムタリッド:創業者の生家の農場)

- A … Agunnaryd(アグナリッド:創業者が育った村)

この4つの頭文字を並べたものが「IKEA」です。この名前は、スウェーデンのルーツを強く感じさせるだけでなく、創業者自身の人生と深く結びついています。

世界に広がるまでの道のり

IKEAはスウェーデン国内で成功した後、1963年にノルウェーに初の国外店舗をオープン。その後、デンマーク、スイス、西ドイツなどヨーロッパ各国へと拡大していきます。1980年代には北米やアジアへ進出し、2000年代には中国や日本など新興市場にも積極的に展開。オンライン販売の導入や、都市型小型店舗の開発など、新しい挑戦を続けています。

IKEAの成長の背景には、国境を越えても通用する「低価格でおしゃれな家具」という普遍的な価値と、北欧デザインの魅力があります。また、世界中の消費者の暮らし方や文化に合わせて柔軟に商品やサービスを調整する戦略も、IKEAを世界的ブランドに押し上げた重要な要因です。

創業者イングヴァル・カンプラードについて

ポイント

・創業者の生い立ちと幼少期のエピソード

・17歳で始めたIKEAの原点

・ビジネス哲学と成功の秘訣

・ケチ?節約家?創業者の有名な逸話

・晩年の活動と遺したもの

創業者の生い立ちと幼少期のエピソード

イングヴァル・カンプラードは1926年、スウェーデン南部の小さな村アグナリッドで生まれました。家は農場を営んでおり、自然に囲まれた環境で育ちます。幼い頃から商才を発揮し、5歳でマッチを近所に売り歩くことを始めました。その後、自転車で村中を回りながら魚やクリスマスの飾り、種子など、手に入るあらゆるものを販売します。これらの経験は、彼の「お客さんの求めるものを理解し、届ける」というビジネス感覚を磨くきっかけになりました。

家計が豊かではなかったため、物を大切にし、コストを抑える工夫が日常的でした。この環境が、後にIKEAの「低価格で高品質」という理念につながります。周囲からは「とにかく商売熱心な少年」として知られ、学校の勉強よりも販売活動に情熱を注いでいたと言われています。

17歳で始めたIKEAの原点

1943年、カンプラードはわずか17歳でIKEAを創業します。当時は家具ではなく、ペンや財布、写真立てなど日用品を通信販売で売る小さな事業でした。資金源は父親からの勉強のご褒美としてもらったお金。家具を扱い始めたのは1948年頃で、地元の職人が作った製品を安く仕入れ、顧客に直接販売する方法を取りました。

当時、家具は大きくて輸送コストが高いのが課題でした。そこで誕生したのが「フラットパック方式」です。家具を分解して平らに梱包し、お客が自宅で組み立てる仕組みは、コスト削減と利便性向上を同時に実現しました。この発想こそ、IKEAのビジネスモデルの核となり、世界展開の基盤を築いたのです。

ビジネス哲学と成功の秘訣

カンプラードの哲学は一貫して「より多くの人に、より良い日常を低価格で届ける」というものでした。彼は贅沢を避け、常にコスト削減を考え抜いていました。例えば、社員の出張もエコノミークラス、ホテルは低価格帯を利用。会議でも質素な食事を心がけ、豪華なオフィスは持たない方針を貫きました。

また、社員に「失敗を恐れず挑戦する」文化を根付かせたことも成功の要因です。IKEAでは新しいアイデアを試すことが奨励され、失敗は学びと捉えます。こうした柔軟性とスピード感が、急成長する市場にも対応できる組織を作りました。

ケチ?節約家?創業者の有名な逸話

カンプラードは極端な節約家として知られており、そのエピソードは数多く残っています。例えば、高齢になってもエコノミークラスで旅行し、自分の住んでいた家は決して豪華ではありません。愛用していた車は20年以上乗り続けた古いボルボ。さらに、オフィスの文房具もほとんどがリサイクル品だったと言われています。

この「ケチ」ぶりは、単なる倹約ではなく、価格を下げて顧客に還元するための姿勢でした。彼にとって贅沢はビジネスの敵であり、節約は企業の使命でもあったのです。

晩年の活動と遺したもの

カンプラードは2014年に経営の第一線を退き、2018年に91歳で亡くなりました。晩年もIKEAの企業文化や方向性には深く関わり続け、後継者に対して「原点を忘れないように」と繰り返し語ったといいます。彼が残したのは世界的な家具ブランドだけではなく、低価格とデザイン性の両立という新しい価値観でした。

また、IKEA財団を通じて教育支援や貧困削減などの社会貢献活動にも力を注ぎました。これにより、彼の理念はビジネスだけでなく、社会的にも大きな影響を与え続けています。

IKEAの世界的成長と規模

ポイント

・世界の店舗数と展開国一覧

・従業員数と企業文化

・ベストセラー商品と商品一覧の特徴

・サステナビリティへの取り組み

・オンライン販売の拡大戦略

世界の店舗数と展開国一覧

IKEAは、現在世界50カ国以上に展開しており、店舗数は400店舗を超えています。スウェーデン国内で創業し、初めて国外に進出したのは1963年のノルウェーでした。これを皮切りに、1970年代には西ドイツ、デンマーク、スイスといったヨーロッパの主要国に進出。その後、アメリカ合衆国やカナダなどの北米市場、さらに1990年代からはアジア市場にも積極的に展開を進めました。

特に中国やインド、南東アジア諸国など新興市場での急成長が注目されています。IKEAはこれらの地域で、従来の「郊外型大型店舗」のスタイルに加えて、都市型の小型店舗やオンライン販売を取り入れるなど、現地のニーズに合わせた戦略を採用しています。特に都市部での便利さを求める消費者に向けて、都市型のコンパクトな店舗や新しい買い物体験を提供しています。

従業員数と企業文化

IKEAは、世界中で約20万人以上の従業員を擁し、その規模は非常に大きいです。従業員の多くは、店舗スタッフや物流担当者などの現場で働く人々で、企業文化として「チームワーク」「フラットな組織」「リーダーシップの分散」を大切にしています。

また、IKEAでは「仕事と私生活のバランス」を重視し、柔軟な勤務体系を導入しています。このような働き方が、従業員の満足度を高め、企業の成長に貢献していると言われています。企業としては、従業員のスキルアップやキャリア形成にも力を入れており、社内研修や昇進の機会が豊富にあります。

IKEAは企業としての成長に加えて、従業員の多様性とインクルージョンも推進しています。さまざまなバックグラウンドを持つ人々が共に働く環境を整え、その多様性を活かした意見交換や創造性の促進に努めています。

ベストセラー商品と商品一覧の特徴

IKEAの商品の中で特に人気があるのは、シンプルで使い勝手が良い家具やインテリアアイテムです。代表的なベストセラー商品には、「BILLY(ビリー)」シェルフ、「POÄNG(ポエング)」チェア、「KALLAX(カラックス)」シェルフユニットなどがあります。これらはどれも低価格でありながら、高いデザイン性と機能性を兼ね備えており、IKEAの「シンプルで美しい暮らし」の理念を象徴しています。

また、IKEAの商品は「組み立て式」や「フラットパック」による配送が特徴です。これにより、大きな家具も効率よく運搬でき、顧客にとっても持ち帰りやすいというメリットがあります。さらに、IKEAの製品は「環境に配慮した素材」を使用することが多く、持続可能性やエコフレンドリーな商品ラインも増加しています。近年では、環境負荷を低減するための取り組みや、リサイクル可能な素材の使用も強化されています。

サステナビリティへの取り組み

IKEAは、環境への負荷を最小限に抑えるため、サステナビリティに強い関心を持っています。1990年代からすでに環境に優しい素材を使用し、エネルギー効率の高い店舗設計や商品開発に取り組んでいます。例えば、IKEAの製品の多くは、リサイクル可能な材料で作られており、環境に配慮した生産過程を採用しています。

また、IKEAは再生可能エネルギーの使用拡大を目指しており、すでに全店舗で100%再生可能エネルギーを使用しています。さらに、2020年には「サステナビリティ・ストーリー」の一環として、商品全体の環境影響を最小限に抑えることを宣言しました。このような取り組みは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、消費者に対しても好感を持たれる要素となっています。

オンライン販売の拡大戦略

IKEAは、伝統的な「実店舗型」ビジネスモデルを強化しつつ、オンライン販売への対応も急速に進めています。特に新型コロナウイルスの影響で、EC(電子商取引)の需要が急増したことから、オンラインショップを強化し、顧客が自宅でIKEAの商品を購入できる環境を整備しました。

オンラインショップでは、商品情報が豊富に提供され、3Dビューやサイズシミュレーションなど、商品を実際に手に取ることができないオンライン環境でのショッピングをより便利にしています。また、オンラインで購入した商品の自宅配送や、店舗受け取りサービスも増加。IKEAはオンラインとオフラインの融合によって、顧客により良いショッピング体験を提供し続けています。

IKEAと日本の関係

ポイント

・日本一号店の場所とオープン当時の様子

・日本進出の歴史と撤退の理由

・再進出後の戦略と現在の店舗網

・日本市場で人気の商品トップ5

・IKEAオンライン日本版の使い方

日本一号店の場所とオープン当時の様子

IKEAの日本一号店は、1974年に神奈川県川崎市のショッピングセンター「サンリブ」にオープンしました。当時の店舗名は「IKEA川崎店」ですが、現在の大型倉庫型店舗とは大きく異なり、売り場面積は比較的小さく、輸入家具や雑貨を販売する専門店のような形態でした。北欧デザインが日本でまだあまり知られていなかった時代で、スウェーデンらしい色使いやシンプルなデザインは一部のインテリア好きに注目されました。

しかし当時の日本市場は、家具を長期間使う「高級志向」が主流で、組み立て式家具はあまり一般的ではありませんでした。そのため、商品のコンセプトや価格設定が一部の消費者層にしか響かず、初期の店舗はごく限られた層にしか支持されませんでした。

日本進出の歴史と撤退の理由

1970年代に初めて日本市場に参入したIKEAですが、当時はスウェーデンの家具文化と日本の消費者ニーズが大きく異なっていました。家具を「一生もの」として購入する傾向が強かった日本では、安価で組み立て式のIKEA家具は一部の若者や外国人居住者には支持されたものの、主流にはなりませんでした。また、当時の物流や組み立てサポートの仕組みも未成熟で、顧客満足度を高めるのが難しい状況でした。

結果として1986年、IKEAは一度日本市場から撤退します。この撤退は、IKEAの歴史の中でも象徴的な失敗事例の一つとされます。最大の要因は、現地市場の文化やライフスタイルを十分に研究せず、欧州と同じ戦略を適用したことにありました。

再進出後の戦略と現在の店舗網

IKEAが日本に再進出したのは2006年。千葉県船橋市に「IKEA船橋店(現IKEA Tokyo-Bay)」をオープンしました。再進出にあたってIKEAは徹底的な市場調査を行い、日本の消費者が求めるサイズや収納力に配慮した商品ラインナップを整備。さらに、店舗には大型駐車場や子供向けプレイエリア、スウェーデン料理を楽しめるレストランなどを併設し、家族連れが一日楽しめる「体験型店舗」に進化させました。

現在、日本国内には仙台、立川、原宿、渋谷など、大型店から都市型小型店まで幅広い形態で展開しています。特に都市型店舗は、車を持たない若者や単身世帯向けに好評で、オンライン販売との相乗効果を生み出しています。

日本市場で人気の商品トップ5

IKEAの日本市場での人気商品には、以下のような特徴があります。

- BILLY(ビリー)書棚:シンプルで拡張性が高く、カラーバリエーションも豊富。

- KALLAX(カラックス)シェルフ:収納とディスプレイを両立でき、アパートやワンルームに最適。

- POÄNG(ポエング)チェア:北欧らしい曲線デザインと座り心地の良さでロングセラー。

- MALM(マルム)ベッドフレーム:引き出し付きで収納力抜群。

- VARIERA(ヴァリエラ)収納ボックス:手頃な価格で使いやすく、キッチンからクローゼットまで活躍。

これらは日本の住宅事情に合わせたコンパクトさや多機能性を備えており、都市部の住環境にマッチしています。

IKEAオンライン日本版の使い方

IKEAの日本向け公式オンラインストアでは、家具から雑貨まで幅広く購入できます。ユーザーは商品をカテゴリやサイズ、価格帯で検索でき、詳細ページでは寸法図や素材情報、組み立て説明書のPDFもダウンロード可能です。また、在庫状況や最寄り店舗の受け取り可否もオンラインで確認できます。

配送方法は自宅配送のほか、店舗でのピックアップサービスや一部商品の郵送対応もあります。さらに、オンライン限定商品やセールも行われるため、店舗に行かずとも効率的にショッピングが可能です。近年はAR機能を使い、自宅の部屋に家具をバーチャル配置してサイズ感を確認できる機能も追加され、より便利になっています。

IKEAの裏話とトリビア

ポイント

・店舗の迷路のようなレイアウトの秘密

・商品名に隠された北欧言葉の意味

・フードコートの定番メニュー誕生秘話

・北欧デザインと低価格の両立の仕組み

・知られざるIKEAの失敗事例

・この記事のまとめ

店舗の迷路のようなレイアウトの秘密

IKEAの店舗は「ワンウェイ形式」と呼ばれる迷路のようなレイアウトが特徴です。入口から出口まで基本的に一方通行で、来店者はショールームを順番に巡る構造になっています。これは偶然ではなく、顧客に多くの商品と出会わせるための戦略です。途中に設けられた小さな「ショートカット」通路を使えば早く移動できますが、多くの人は自然と全体を回ることになります。

この設計により、目的の商品以外にも思わぬ「ついで買い」を促す効果が生まれます。また、部屋ごとに完成されたインテリア例が展示されているため、顧客は具体的な生活シーンを想像しやすく、「これも欲しい」という感情が生まれやすくなります。心理学的にも、IKEAのレイアウトは購買意欲を高める巧妙な仕掛けになっているのです。

商品名に隠された北欧言葉の意味

IKEAの商品名は一見ランダムに見えますが、実は全てスウェーデン語や北欧の地名、人名などから取られています。例えば、人気の書棚「BILLY(ビリー)」は人名、チェア「POÄNG(ポエング)」は「弾力」や「バネ」を意味します。収納家具「KALLAX(カラックス)」はフィンランドの地名が由来です。

この命名ルールは、創業者カンプラードが商品コード番号ではなく覚えやすい名前を付けたいと考えたことから始まりました。実際、数字よりも名前のほうが顧客に親しまれやすく、ブランドの個性を強めています。北欧語の響きやスペルも、IKEAらしいブランドイメージの一部となっています。

フードコートの定番メニュー誕生秘話

IKEAといえば家具だけでなく、スウェーデンミートボールやシナモンロールなどのフードも有名です。フードコートが店舗に併設されるようになったのは1960年代後半。当時、長時間の買い物で疲れた顧客を休ませるために軽食コーナーを設けたのが始まりです。

特にミートボールはIKEAの象徴的なメニューで、スウェーデンの家庭料理を手軽に味わえることから大人気に。グレービーソースとリンゴンベリージャムを添える伝統的な食べ方も、IKEAを通じて世界中に広まりました。現在では、フード部門だけを目的に来店する人も多く、店舗の魅力を高める重要な要素になっています。

北欧デザインと低価格の両立の仕組み

IKEAは「おしゃれで安い」というイメージで知られていますが、この両立には明確な仕組みがあります。まず、組み立て式家具とフラットパック梱包によって輸送コストを削減。次に、世界規模で同じデザインを大量生産することで、製造コストを下げています。また、顧客が自分で組み立てることにより、人件費も削減されています。

さらに、IKEAは倉庫兼売り場という形式を採用し、物流と販売を一体化。広告費も抑えつつ、カタログやウェブで商品を魅力的に見せる工夫をしています。こうしたコスト削減の積み重ねが、デザイン性を損なわずに低価格を実現する秘訣です。

知られざるIKEAの失敗事例

IKEAは世界的に成功した企業ですが、失敗も少なくありません。日本の1970〜80年代の撤退は有名ですが、他にもアメリカ市場初期にはサイズ感のズレで苦戦した例があります。欧州規格のベッドや布団は米国標準と合わず、返品や不満が相次ぎました。また、サウジアラビアで配布したカタログから女性の写真が削除され、国際的な批判を受けたこともあります。

これらの失敗は、現地文化や消費者習慣への理解不足から生じたもので、IKEAはその後、現地スタッフの意見を積極的に取り入れ、商品や広告をローカライズする方針を強化しました。失敗を素早く学びに変える姿勢が、今日の成功を支えています。

「IKEAはどこの国の会社?歴史・創業者・日本進出の裏話まで徹底解説!」のまとめ

IKEAは、スウェーデンの小さな村で誕生し、今や世界中で愛される家具ブランドに成長しました。その成功の背景には、創業者イングヴァル・カンプラードの徹底したコスト意識と、北欧らしいシンプルで機能的なデザイン哲学があります。組み立て式家具やフラットパックといった革新的な発想は、輸送や生産コストを大幅に削減し、低価格と品質の両立を可能にしました。

また、日本市場では一度撤退という挫折を経験しながらも、再進出後は市場ニーズに合わせた戦略で成功を収めました。大型郊外型店舗から都市型小型店舗、そしてオンライン販売まで、多様な形で日本の暮らしに溶け込んでいます。

IKEAの魅力は家具だけでなく、店舗レイアウトの工夫や商品名の由来、フードコートの存在など、多面的です。さらに、失敗を恐れず挑戦し続ける企業姿勢や、環境への配慮とサステナビリティへの取り組みは、ブランドとしての信頼を高めています。これからもIKEAは、世界中の暮らしをより良くする存在であり続けるでしょう。